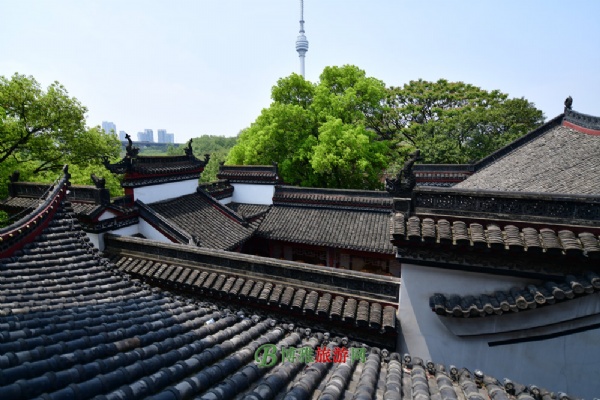

晴川阁是湖北省重点文物保护单位。位于武汉城内汉阳龟山东麓长江边的禹功矶上。晴川阁始建于明代嘉靖年间,其名取自唐代诗人崔颢诗句”晴川历历汉阳树”。有”楚四名楼”之誉。因与对岸黄鹤楼隔江对峙,相映生辉,被称为”三楚胜境”。

禹稷行宫位于武汉市汉阳区洗马长街86号,汉阳龟山东麓的禹功矶上,始建于南宋绍兴年间(1131~1162年),现存建筑建于清同治三年(1864年)。是一处为纪念大禹而建的古建筑群,包括禹稷行宫及禹碑亭、朝宗亭、山门、楚波亭、碑刻。整个建筑群占地10,009平方米。

修缮一新的禹稷行宫,是武汉地区现存不多的具有代表性的清代木构建筑,占地面积为380平方米,由大殿、前殿、左右廊庑、天井等构成院落式建筑。

禹稷行宫大殿门两旁窗子下面的槛板上,正中是硕大的圆珠图案,左右各有一龙头张口相向,上面是蝙蝠,下面是双钱,也是横看二龙戏珠,纵观福寿双全。然而这里的“寿”却不是变形字体,而是由硕大的圆珠中的一只鹤(象征长寿)来寓意的。那珠中除鹤外,还雕有一只鹿和梅花及梧桐枝,合起来则为“鹿鹤同春”。大殿下正中的替木上,中间是一轮红日,两边各有一只凤鸟相对而立,摆动着长长的尾翼对着太阳翩翩起舞,这叫“双凤朝阳”。

禹稷行宫呈合院式布局,面积为380平方米,由大殿、前殿、左右廊庑、天井等构成院落式建筑。大殿面阔三间、进深四间,屋面盖小青瓦。禹碑亭面阔3.6米,石柱、木构架,以16攒三踩斗栱承托亭顶,上盖灰筒瓦。亭子正中,树立两块禹碑。朝宗亭为六角攒尖顶式建筑。无斗栱,青瓦飞檐。楚波亭为扇形平面歇山卷棚顶式暖亭。荆楚雄风碑总高3.8米,云纹碑额。

正立面为砖体牌楼式(四柱三楼三门)面墙,其他三面为青砖半砌风墙。大殿为硬山顶式厅堂,正立面前檐用如意半拱装饰并承托出檐,正脊两端升山较大,但屋面无折水。天井两厢如廊式,均为单坡屋面。行宫屋面盖青小瓦,檐头屋脊装饰沟头、滴水、脊吻、坐兽等。

朝宗亭 相传大禹治水成功于此。《尚书·禹贡》中有 朝宗亭 朝宗亭 大禹治水“江汉朝宗于海”的说法。 “朝宗亭”上的对联: 山势西分巫峡雨; 江流东压海门潮。 朝宗亭的来源据说是大禹治水成功于此,所以《尚书·禹贡》中有大禹治水“江汉朝宗于海”的说法。这对联撰的实在是好,雄壮磅礴,甚有气势。当时在公园中游荡一圈后,禹稷行宫檐柱上的那副“三过其门,虚度辛壬癸甲;八年于外,平成河汉江淮”的对联已经记不全了,此联却一直刻在脑海中。

晴川阁的禹碑就是清朝著名文人毛会建历尽千辛万苦自衡山摹刻于此,后又摹刻于西安碑林。现在的这块是从西安碑林摹刻于此。历经了百转千回,才得以呈现于此。

荆楚雄风碑 此碑刻于清乾隆三十五年(公元1770年),为荆南观察使李拔所书。碑文意为赞扬荆楚民众与洪灾水患顽强拼搏的精神。

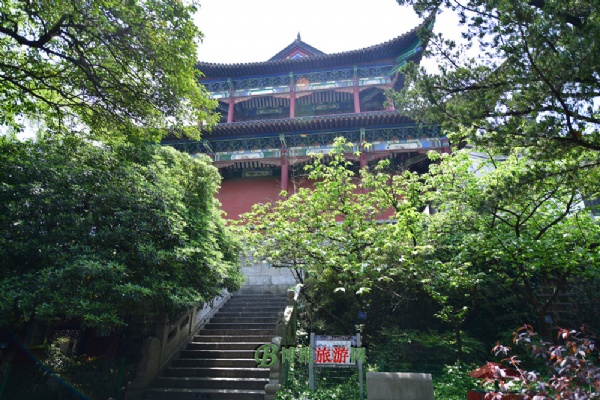

武汉铁门关位于汉阳区晴川阁景区内,始建于三国时期,史载“吴魏相争,设关于此。”从三国时期到唐初的数百年间,铁门关一直是武汉重要的军事要塞,曾历经多次攻守激战。

唐武德四年(公元621年),随着汉阳城的兴建,铁门关军事作用日渐削弱,成为文化、经贸交流的一条重要通道,同时也变成了旅游胜地。明代末年,铁门关被毁,仅剩土基墙座,清初在残存的土基上建关帝庙,民国初年因战乱,铁门关遗迹连同庙宇一起成为废墟。1990年12月,铁门关复建。

如今的铁门关关体墙面由红沙石砌成,城墙内部结构为钢筋水泥,关上城楼翘戗飞檐,翼角升腾,内陈《三国演义》中人物系列塑像故事,与浓厚的民族建筑风格融为一体。站在铁门关上,可见烟波浩渺的长江、平静如秋月的东月湖以及清丽秀雅的汉江从郤月城旁流淌而过。

地址:武汉市汉阳区洗马长街86号

类型:古迹

游玩时间:建议1-2小时

电话:027-84710413

开放时间:9:00-16:30

门票信息:免费开放

晴川街道:一、主要职能

1、指导、支持社区居委会的工作;

2、开展便民利民的社区服务,兴办社会福利事业,做好劳动就业和有关社会保障工作台;

3、负责辖区爱国卫生、市容市貌、环境卫生管理工作;

4、组织实施社会治安综合治理规划,开展法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作;

5、依法做好计划生育管理工作;

6、开展拥军优属、青少年校外教育…… 晴川街道详细信息++

延伸阅读:

·行摄足迹之湖北(汉襄路线)